Behandlungsqualität

Behandlungsqualität bedeutet für uns weit mehr als medizinische Kompetenz – sie ist Ausdruck von Verantwortung, Betreuung und Menschlichkeit. Jede Person, die sich uns anvertraut, bringt eine persönliche Geschichte, Hoffnungen und auch Ängste mit. Diesem Vertrauen begegnen wir mit Respekt, Aufmerksamkeit und dem Anspruch, die bestmögliche Versorgung zu bieten.

Postoperative Wundinfektionen

Wer die Ursachen kennt, kann besser vorbeugen

Nach einer Operation kann sich die Wunde infizieren. Das ist für die Betroffenen belastend. Eine Wundinfektion erfordert zusätzliche Untersuchungen und führt nicht selten zu einem erneuten Spitalaufenthalt. Die Häufigkeit solcher Infektionen ist ein Indikator für die Behandlungsqualität eines Spitals.

In der Schweiz wird die Infektionsrate nach den Vorgaben des nationalen Zentrums für Infektionsprävention Swissnoso erfasst. Die Spitäler der Lindenhofgruppe nehmen an dieser Messung teil. Dabei werden nur klar definierte Operationen berücksichtigt. Gezählt werden Infektionen, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff an der Operationsstelle auftreten. Bei Eingriffen mit Implantaten – beispielsweise bei künstlichen Gelenken – ist der Beobachtungszeitraum länger.

Analysieren und Massnahmen ableiten

Die Ergebnisse helfen der

Lindenhofgruppe, Infektionen vorzubeugen und damit die Sicherheit der

Patientinnen und Patienten zu erhöhen. Auffälligkeiten werden detailliert analysiert,

mögliche Ursachen mit dem medizinischen Fachpersonal besprochen und entsprechende

Verbesserungsmassnahmen umgesetzt. Wie die Lindenhofgruppe bei den erfassten

Operationen im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt abschneidet, zeigen

die folgenden Grafiken.

Die landesweiten Zahlen für das Jahr 2024 werden

voraussichtlich im November 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse aller

teilnehmenden Spitäler sind über die Website «Messergebnisse Akutsomatik – ANQ» einsehbar.

Viszeralchirurgie, Lindenhofspital

Dickdarm

Grafik 1 zeigt die Infektionsraten nach Dickdarmoperationen.

Rektum

Grafik 2 zeigt die Infektionsraten nach Rektumoperationen.

Magenbypass

Grafik 3 zeigt die Infektionsraten nach Magenbypass-Operationen.

Gynäkologie, Engeriedspital

Hysterektomie

Grafik 4 zeigt die Infektionsraten nach einer Gebärmutterentfernung.

Orthopädie, Sonnenhofspital

Laminektomie (ohne Implantat)

Grafik 5 zeigt die Infektionsraten bei Operationen an der Wirbelsäule. 2022 erlitten 0,8% der Patientinnen und Patienten eine Infektion der Wunde.

Laminektomie (mit Implantat)

2023 und 2024 wurden bei Operationen an der Wirbelsäule mit Implantat in der Lindenhofgruppe keine Infektionen festgestellt.

Bis zum 30. September 2021 wurde das Auftreten von Infektionen jeweils über ein Jahr hinweg beobachtet. Seither liegt der Beobachtungszeitraum bei drei Monaten.

Hüftgelenk

Grafik 6 zeigt die Infektionsraten bei Operationen an Hüftgelenken.

Bis zum 30. September 2021 wurde das Auftreten von Infektionen jeweils über ein Jahr hinweg beobachtet. Seither liegt der Beobachtungszeitraum bei drei Monaten. Ebenfalls bis zum 30. September 2021 wurden alle Infektionen gezählt, auch wenn nur die Naht infiziert war. Seither werden nur Infektionen gezählt, wenn die Prothese infiziert ist.

Kniegelenk

Grafik 7 zeigt die Infektionsraten bei Kniegelenkoperationen.

Bis zum 30. September 2021 wurde das Auftreten von Infektionen jeweils über ein Jahr hinweg beobachtet. Seither liegt der Beobachtungszeitraum bei drei Monaten. Ebenfalls bis zum 30. September 2021 wurden alle Infektionen gezählt, auch wenn nur die Naht infiziert war. Seither werden nur Infektionen gezählt, wenn die Prothese infiziert ist.

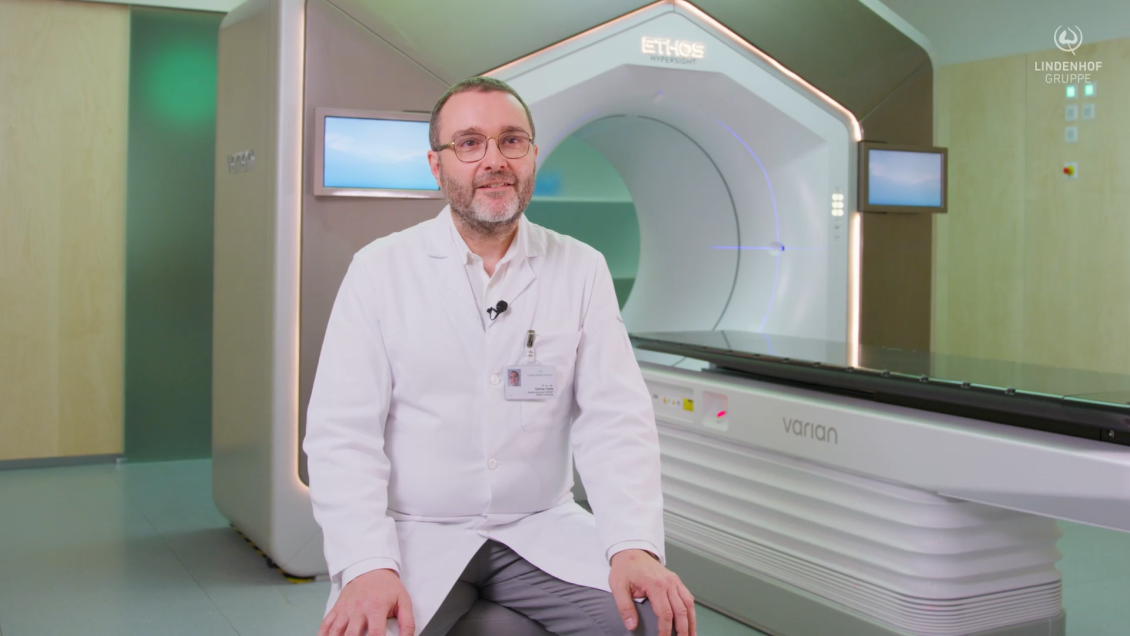

Ethos-System

Im Zentrum steht immer der Mensch, nicht die Technik

Das Ethos-System in der Radio-Onkologie der Lindenhofgruppe erweitert die Möglichkeiten zur Bestrahlung von Tumoren. Dank hochqualitativer Bildgebung und KI-Unterstützung kann der Bestrahlungsplan unmittelbar auf Veränderungen im Körper angepasst werden. Das schont das umliegende Gewebe und erhöht die Tumorkontrolle. Im Gespräch: Medizinphysiker Carlos Calle.

Die Lindenhofgruppe verfügt über ein neues Bestrahlungsgerät zur

Tumorbehandlung, das Ethos-System. Das zentrale Element ist der

Linearbeschleuniger. Was ist das?

Ein Linearbeschleuniger

erzeugt hochenergetische Strahlung, die beim Ethos-System in Form von

Röntgenstrahlung zum Einsatz kommt. Damit können wir Tumorzellen zerstören.

Was unterscheidet das Ethos-System von anderen Bestrahlungsgeräten?

Am Lindenhofspital sind

neben dem Ethos-System zwei weitere Linearbeschleuniger im Einsatz. Alle Geräte

basieren auf denselben technischen Grundprinzipien, alle ermöglichen

wirkungsvolle Strahlentherapien auf dem neuesten Stand der Technik. Speziell am

Ethos sind zwei Dinge. Erstens: Die integrierte Bildgebung ist deutlich besser.

Sie liefert qualitativ hochwertige Aufnahmen der betroffenen Körperregion. Zweitens:

Basierend auf diesen Bilddaten kann mittels KI-gestützter Software der

Behandlungsplan während der Therapiesitzung angepasst werden. Wir sprechen von online-adaptiver

Strahlentherapie. Kurz: Das Ethos-System lebt vom Zusammenspiel von Hard- und

Software.

Was bringen die genannten Pluspunkte aus medizinischer Sicht?

In gewissen Körperregionen kann die Therapie individueller, schonender

und effizienter erfolgen. Individueller, weil durch die genaueren Bilddaten die

tagesaktuelle Lage des Tumors und des umgebenden Gewebes besser erkennbar ist und

so die Bestrahlung optimiert werden kann. Schonender, weil durch die präzise

Bestrahlung das gesunde Gewebe rund um den Tumor weniger belastet wird und

damit unerwünschte Nebenwirkungen seltener auftreten. Und effizienter, weil dank

der verbesserten Genauigkeit höhere Strahlendosen verabreicht und so das

gewünschte Resultat mit weniger Therapiesitzungen erzielt werden kann. Das

verkürzt den Behandlungszeitraum. Damit alle Patientinnen und Patienten von der

verbesserten Bildgebung und der hohen Genauigkeit der Bestrahlung profitieren können,

haben wir die anderen Linearbeschleuniger nachgerüstet.

Sie haben gesagt: in gewissen Körperregionen. Welche Krebsarten werden

mit dem Ethos-System behandelt?

Grundsätzlich kann man

alle Krebsarten damit behandeln, die der Radio-Onkologie zugänglich sind. Am

Lindenhofspital bestrahlen wir mit dem Ethos-System primär Tumore im Bauch- und

Beckenbereich. Dort können wir die Vorteile optimal ausspielen, weil wir in

diesen Regionen viel Bewegung haben – beispielsweise durch die Darmtätigkeit

oder die Blasenfüllung. Das bedeutet, dass sich der Tumor nicht immer exakt an

der Stelle befindet, an der er in den vorgelagerten bildgebenden Verfahren

lokalisiert wurde. Dank der beschriebenen online-adaptiven Möglichkeiten können

wir die Bestrahlung während der Sitzung justieren.

Spüren die Patientinnen und Patienten einen Unterschied zur Bestrahlung

mit anderen Linearbeschleunigern?

Während der Bestrahlung

spüren sie nichts. Was anders ist: Der Ethos ist kompakter als die anderen Linearbeschleuniger

und wirkt daher optisch anders – eher wie ein gross geratener Computertomograph.

Und: Wird der Bestrahlungsplan tagesaktuell angepasst, verlängert sich die Behandlungszeit

pro Sitzung – von durchschnittlich 10 auf bis zu 30 Minuten.

Wie sieht es mit dem vorgelagerten Prozess aus? Ändert sich da etwas?

Nein. Wie bei jeder Strahlentherapie gehören zur Indikationsstellung und Vorbereitung

ärztliche Aufklärungs- und Informationsgespräche, bildgebende Verfahren sowie

die Erstellung eines individuellen Bestrahlungsplans, in dem das

Bestrahlungsgebiet, die Strahlendosis und der Schutz des umliegenden Gewebes festgelegt

werden.

Die Bestrahlung ist das eine, die ganzheitliche Begleitung der

Patientinnen und Patienten das andere. Wie wichtig ist das interdisziplinäre

Team bei der Strahlentherapie?

Im Zentrum einer

Strahlentherapie steht immer der Mensch, nicht die Technik. Für eine

erfolgreiche Bestrahlung müssen viele Professionen eng zusammenarbeiten. Die

Fachärztin für Strahlentherapie, die den Patienten betreut und das Behandlungskonzept

erstellt, der Dosimetrist, der darauf basierend einen Bestrahlungsplan

erstellt, die Medizinphysikerin, die den Plan kontrolliert und die Geräte

messtechnisch überwacht, die Radiologiefachfrau, die den Linearbeschleuniger

steuert und die Patientin während der Bestrahlungssitzungen begleitet, bis hin

zu den Mitarbeitenden im Sekretariat, die das Berichtswesen koordinieren, oder

zur Psychoonkologin. Strahlentherapie ist Teamarbeit.

Das Case Management der Lindenhofgruppe

Das Case Management hat uns enorm entlastet

Susanne Marti (83) hat einen Eingriff im Enddarm und eine Chemotherapie hinter sich. Nach dem Spitalaufenthalt kann sie auf unbestimmte Zeit nicht in ihre Wohnung zurückkehren. Das Case Management der Lindenhofgruppe (siehe Box) hat sie und ihren Sohn Markus bei der Suche nach einer geeigneten Anschlusslösung nach dem Spitalaufenthalt unterstützt.

Frau Marti, wie geht es Ihnen?

Susanne

Marti: Den Umständen

entsprechend. Ich habe noch starke Schmerzen und kann kaum im Rollstuhl sitzen.

Sie haben bis zur notfallmässigen

Einlieferung ins Spital selbstständig gelebt. Wird das auch in Zukunft möglich

sein?

Susanne

Marti: Zunächst werde ich einen

Platz in einem Pflegeheim benötigen. Ob ich je wieder in meinen eigenen vier

Wänden leben kann, bleibt zu hoffen. Ich möchte wie früher wieder stricken und

mit meinen Strickwaren auf den Markt gehen.

Was ist Ihnen in Bezug auf die

Zeit im Pflegeheim besonders wichtig?

Susanne

Marti: Das Wichtigste ist die

Wundheilung, damit ich nicht mehr so starke Schmerzen habe. Deshalb wechsle ich

nach dem Spitalaufenthalt in ein Pflegeheim, das auf Wundheilung und

Schmerztherapie spezialisiert ist.

Herr Marti, das Case Management

der Lindenhofgruppe hat einen entsprechenden Platz für Ihre Mutter gefunden.

Wie haben Sie diese Unterstützung erlebt?

Markus Marti: Das war enorm entlastend. Eine Institution zu

finden, die den medizinischen Erfordernissen entspricht, setzt Fachwissen und gute

Kenntnisse der einzelnen Institutionen voraus. Zudem ist die Suche zeitaufwendig.

Aber das Case Management hat sich um alles gekümmert. Innerhalb einer Woche

wurden uns drei geeignete Pflegeheime vorgeschlagen.

Welche Überlegungen machen Sie

sich mit Blick auf die künftige Wohnsituation Ihrer Mutter?

Markus

Marti: Die Wundheilung hat –

wie meine Mutter gesagt hat – Priorität. Danach braucht es eventuell eine

weitere Operation. Wie es danach weitergehen wird? Darüber mache ich mir noch

keine Gedanken.

Ein Pflegeplatz kostet. Hilft

Ihnen das Case Management auch, finanzielle Fragen zu klären?

Markus

Marti: Bisher wurden uns immer

alle Fragen kompetent und verständlich beantwortet – das wäre bestimmt auch bei

finanziellen Fragen so. Aber meine Lebenspartnerin arbeitet in der Pflege und hat

eine vergleichbare Situation mit ihrer Mutter erlebt. Dank dieses Know-hows können

wir die finanziellen Aspekte eigenständig regeln.

Was bedeutet es für Sie, dass die

Lindenhofgruppe ein Case Management anbietet?

Markus

Marti: Ich bin beruflich stark eingespannt

und deshalb froh um jede Entlastung. So bleibt mir mehr Zeit, mich um meine

Mutter zu kümmern. Auch die Bürokratie bleibt mir erspart … (lacht). Und: Die

fachliche Expertise gibt uns Sicherheit bei unseren Entscheidungen.

Deckt

das Case Management Ihre aktuellen Bedürfnisse ab oder gibt es Bereiche, in

denen Sie sich mehr Unterstützung wünschen würden?

Markus

Marti: Nein,

wir sind zu einhundert Prozent zufrieden.

Wir verfügen über ein starkes Netzwerk

Das Case Management der Lindenhofgruppe begleitet die Familie Marti. Susanne Werder, Leiterin des Case Management-Teams, und Case Managerin Kathrin Gribi berichten, wie sie den Fall erleben und worauf sie in ihrer täglichen Arbeit Wert legen.

Vor welcher Ausgangslage

standen Sie bei der Begleitung der Familie Marti?

Kathrin Gribi: Kurz nach dem Eintritt

von Frau Marti mussten wir eine Nachsorgeplanung einleiten, da sich ihr

Gesundheitszustand verschlechtert hatte – insbesondere in Bezug auf die Wunde

und die Schmerzsymptomatik. Dies führte zu einer stationären Aufnahme. Der

behandelnde Arzt erteilte uns den Auftrag, eine geeignete Anschlusslösung zu

finden, da eine Rückkehr in die eigene Wohnung vorläufig ausgeschlossen ist.

Welche Hilfestellungen

können bzw. konnten Sie Frau Marti und ihrer Familie anbieten?

Kathrin Gribi: Wir konnten eine Pflegeinstitution

vermitteln, die mit der komplexen gesundheitlichen Situation professionell umgehen

kann. Aktuell bilden wir die Schnittstelle zwischen dem Heim und den

Angehörigen. Wir sichern den Informationsfluss zwischen den Beteiligten und sorgen

dafür, dass der Übertritt reibungslos erfolgen kann. Das beinhaltet, dass die

Pflegeinstitution die ärztliche Nachsorgeverordnung kennt und wir Frau Marti in

Sachen Wundberatung weiterhin begleiten.

Ist die Unterstützung der

Familie Marti ein typischer Fall für das Case Management der Lindenhofgruppe?

Susanne Werder: Ja. Allerdings beraten

wir Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige oft auch in finanziellen

Fragen, die mit der angestrebten Pflegesituation zusammenhängen. Meist müssen

Entscheidungen in kurzer Frist gefällt werden, damit der Übertritt geplant und

vollzogen werden kann.

Was ist das Besondere am

Unterstützungsangebot des Case Managements?

Susanne Werder: Wir verfügen über ein

starkes Netzwerk und kooperieren unter anderem mit Pro Senectute, der

Krebsliga, dem mobilen Palliativdienst und der Spitex. So kennen wir die

verfügbaren Angebote und können unsere Leistungen gezielt weiterentwickeln.

Was ist Ihnen persönlich

wichtig, wenn Sie Menschen beim Austritt aus dem Spital begleiten?

Susanne Werder: Auch wenn die

Aufenthaltsdauer in den Spitälern immer kürzer wird: Der Mensch sollte immer im

Zentrum stehen. Zeitdruck und administrative Aufwände dürfen nicht auf die

Patientinnen und Patienten oder ihre Angehörigen abgewälzt werden. Ebenso

wichtig ist, dass wir für jede Person eine Anschlusslösung finden, die ihrer

aktuellen sozialen, psychischen oder physischen Situation gerecht wird.

Wann sind Sie zufrieden mit

Ihrer Arbeit?

Kathrin Gribi: Wenn uns Patientinnen

und Patienten oder Angehörige zurückmelden, dass die Anschlusslösung

funktioniert und keine Fragen mehr bestehen. Wo es noch Unklarheiten gibt,

nehmen wir diese ernst und gehen ihnen nach.

Case Management der Lindenhofgruppe

Das Case Management der

Lindenhofgruppe bietet während des Spitalaufenthalts und darüber hinaus

freiwillige und kostenlose Unterstützung bei sozialen, pflegerischen und

organisatorischen Herausforderungen. Ein interdisziplinäres Team aus

Fachpersonen berät Patientinnen, Patienten, Angehörige und Fachkräfte bei der

Nachsorge sowie bei rechtlichen oder finanziellen Fragen. Die Anmeldung erfolgt

in der Regel durch die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt.

Mehr erfahren